domingo, 22 de febrero de 2015

miércoles, 4 de febrero de 2015

Una Pareja Dispareja

Es bien conocida en el ámbito “Psi” la dupla histeria-obsesión, no solamente por que conforma una de las configuraciones de relaciones de pareja más comúnes, si no también, debido a que por sus características estructurales de personalidad, estas dos estructuras (neurosis obsesiva y neurosis histérica) parecen de algún modo complementarse, y debido a esto, este tipo de parejas han sido denominadas por los psicoanalistas como la “pareja ideal”.

Si bien cada persona es un ser único, existen características de personalidad que les son comunes dependiendo de la estructura de personalidad (psíquica) a la que correspondan.

En la personalidad histérica, encontramos dentro de sus características más comunes, el lugar dónde se posicionan en su discurso, este lugar siempre será una posición en la cuál, sean víctimas de los avatares ajenos, les resulta particularmente difícil adoptar una posición en la cual puedan tomar responsabilidad dentro de lo que les acontece, tienden a poner el acento en los demás, es por culpa “del otro” que tal o cual cosa sucede. Freud acerca de esto dice que la histérica (para estos años todavía se circunscribía la histeria solamente al sexo femenino, mas tarde se descubrió que también se presenta en el sexo masculino) es “el alma bella” (concepto tomado de la dialéctica de la autonconsciencia que plantea Hegel, tendría que ver con el alma bella que proyecta su propio desorden sobre el mundo), alma bella libre de todo defecto.

Otra particularidad de la personalidad histérica es la queja, la persona histérica se queja y su queja se formula como diciendo: “tú (el otro) tienes eso que yo quiero, tú sabes lo que quiero y decides deliberadamente no dármelo” (al menos en un plano inconsciente). Ésta queja se presenta de modo constante y expresa una eterna insatisfacción que angustia al sujeto que la emite. En verdad, lo que se esconde detrás de ese pedido, como se trata de toda demanda, es una demanda de amor. Eso que pide -que no es lo que desea- quiere que no se lo den para así mantener esa dinámica funcionando. De este modo, sostiene el deseo insatisfecho para mantener vivo el deseo del otro y también el propio.

La personalidad histérica se encuentra muy conectada al plano de las emociones y sentimientos, por lo cual es común, que las reacciones de estas personas tengan un tono a veces dramático o teatral, que muestren gran exaltación en una discusión, o en algún momento de angustia. También se encuentran muy conectados al plano corporal, por esto es que cuando presenta algún síntoma(conflicto psicológico), no sabe exactamente qué sucede, a qué se debe, siente angustia pero no sabe a que se debe, muchas veces ni siquiera siente esta angustia, la cual se traduce en inervaciones somáticas. En la época en la que Freud investigo la personalidad histérica, se encontraba históricamente, en plena sociedad victoriana, la cual era muy represiva y se caracterizó por una moralidad profundamente conservadora, que promovía un estricto puritanismo sexual. Todo lo que se vinculaba con la sexualidad era altamente reprimido, conformando un tabú social. Partiendo de la base de que somos seres sexuales y sexuados, los síntomas histéricos en esta época eran tan alevosos como una parálisis, vómitos, ceguera, sordomudez, amnesia, sin ninguna explicación orgánica, hoy en día gracias a que vivimos en una sociedad más flexible y de mente un poco mas abierta, los síntomas histéricos corporales no se presentan con esta magnitud.

En cuanto a personalidad obsesiva, ésta se caracteriza por una moral muy severa, lo cual los convierte en víctimas de la culpa, esta moral es tan estricta que ante cualquier trasgresión a la misma por más mínima que esta fuere, aflora el sentimiento de culpa, que genera angustia.

Si en la histeria hay una conexión con las emociones, sentimientos y con el cuerpo; en la obsesión la conexión se establece en el orden del pensamiento, son personas intelectuales, racionalizan, reflexionan, piensan, sus síntomas se presentan en el orden del pensamiento, y en el orden de las acciones (higiene, prolijidad excesivas), son personalidades muy criticas y exigentes, “es como un asunto privado del enfermo, renuncia casi por completo a manifestarse en el cuerpo y crea todos sus síntomas en el ámbito del alma”.

“la neurosis obsesiva se exterioriza del siguiente modo: los enfermos son ocupados por pensamientos que en verdad no les interesan, sienten en el interior de sí impulsos que les parecen muy extraños y son movidos a realizar ciertas acciones cuya ejecución no les depara contento alguno, pero les es enteramente imposible admitirlas”.

Otras características de la personalidad obsesiva son “(…) una testarudez extraordinaria, por regla general poseedor de dotes intelectuales superiores a lo normal. Casi siempre ha conseguido una loable elevación en el plano ético, muestra una extremada conciencia moral, es correcto mas de lo habitual”

Si lo característico de la histeria era la queja, lo característico de la obsesión es la duda, se presentan como escépticos y la duda corroe todo, hasta de lo que solemos estar más seguros, lo que desemboca en una creciente indecisión, que los paraliza convirtiéndose en una restricción de la propia libertad.

Anteriormente se hablo de la queja histérica y cómo la misma versa sobre una eterna insatisfacción, ante ésta queja, el obsesivo (por sus características estructurales) se queja, se enoja muchas veces, pero inmediatamente después trata de satisfacer esa deseo que reclama a esa queja histérica (Ejemplo: “no me querés (queréme), no te importo (demostrame que te importo)”).

Histeria y obsesión son modos de responder al deseo, el deseo en la histeria es un deseo insatisfecho y en la obsesión un deseo imposible. El obsesivo quiere a un otro que no desee y para lograrlo, puede pasarse la vida trabajando para satisfacer el deseo de una persona histérica sin lograrlo nunca, ya que no puede ver que lo que la histérica le pide, no es lo que desea. No obstante, puede continuar intentándolo infinitamente porque supone que satisfaciéndolo ya no le pedirán más nada, como si pudiera extinguirse el deseo, lo que no sucederá ya que el sujeto siempre desea, el deseo es el motor de la vida, cuando ya nada se desea, solo se desea la muerte. Por otro lado, la persona histérica cree que si su deseo es satisfecho, entonces el otro no la deseará más y algo de razón tiene, hecho que es probable si ese otro es obsesivo. Esta es la paradoja del obsesivo: cuando logra aniquilar el deseo de su partenaire también muere su propio deseo y entonces ya no desea a ese otro (pareja).

Ante esta situación hay una frustración doble: ni la persona histérica logra su ansiada satisfacción, ni la persona obsesiva puede satisfacer esta insatisfacción histérica. Es aquí donde aparecerá la falta, la imposibilidad de ambos de lidiar con esa insatisfacción que los frustra, la ardua tarea para ambos será ésta, aceptar ese imposible, aunque implique una gran herida narcisista.

"Te voy pan, quieres sal

nena nunca te voy a dar

lo que me pides...

Te doy Dios, quieres más

es que nunca comprenderás

a un pobre pibe..."- Seru Giran - Seminaire

Frases extraídas de: Sigmund Freud: "Conferencia 17: El sentido de los síntomas"

Fuente:http://diacronicomomento.blogspot.mx/2011/09/una-pareja-dispareja.html?m=1

La Personalidad Histérica

Histeria procede del griego hysteros, que significa útero.

Hoy en día, se confunde el término con el insulto. Voy a intentar esquematizar, cosa nada fácil, lo que es el verdadero término histeria. Intentaré huir de conceptos puramente psiquiátricos que harían poco inteligible el texto.

Para empezar, diré que ni siquiera los psiquiatras, psicoanalistas o psicólogos, están de acuerdo en lo que implica este término. Por otro lado, cabe diferenciar lo que es neurosis histérica, como patología, y lo que es una estructura de personalidad histérica normal.

La enfermedad (neurosis histérica) conlleva la aparición de los síntomas típicos de la somatización, cuyo estadío final más conocido son los desmayos teatrales con movimientos convulsivos, aunque hay cientos de síntomas que pueden ser reproducidos en esta enfermedad. Afecta al 1% de la población, la mayoría mujeres, con lo que su frecuencia podemos observar que es realmente alta.

Pero no es de la enfermedad de lo que hoy quiero hablar, sino de la personalidad histérica, mucho más extendida que la neurosis y también mucho más frecuente en las mujeres. Para compensar, el próximo tema a tratar será “El niño rey”, muy similar a la histeria, pero predominante en hombres.

La estructura de personalidad histérica nada tiene que ver con algo insultante, eso lo quiero dejar claro, no es mi objetivo meterme con estas mujeres, sino intentar describirlas para conocerlas y, en su caso, saber comprenderlas y tratarlas. En todo momento me expresaré en femenino, como lo haré en masculino cuando hable del niño rey, aunque eso no significa que no hayan hombres histéricos.

Origen de la histeria

Los autores no se ponen de acuerdo en este punto (ni en este ni en otros muchos), por lo que expresaré mi opinión al respecto. Por consiguiente, lo que voy a escribir no se puede tomar como algo científico ni demostrado, pues no hay un nivel de evidencia elevada. Se debe tomar como una reflexión sobre lo que he leído y conozco personalmente (un porcentaje altísimo de histéricas tienen síntomas de mi especialidad).

Como en cualquier aspecto de la personalidad, la genética debe jugar un papel importante en el “ser histérico”, pero esto no se ha comprobado. El hecho de afectar predominantemente a las mujeres, a pesar de tener los mismos condicionantes en la primera infancia que los hombres y, que esta personalidad ya se manifieste en los primero años de vida, sugieren la existencia de un mecanismo genético, que en ningún momento se debe considerar como un factor determinante sino más bien como una tendencia.

Factor emocional: la separación de la madre (o de la persona que tenga el papel maternal) en el primer año de vida, la falta de caricias, abrazos y contacto físico y de una seguridad en el entorno puede ser el origen más probable de esta patología. La angustia y pánico del bebé al verse solo, aislado y frágil, con una contínua llamada de atención mediante el llanto que no es respondida por los progenitores. Este es el inicio de las dos características sobresalientes de la personalidad histérica: la separación y el miedo a no-ser.

Características de la histeria

La nula tolerancia al abandono y el miedo a no-ser (la necesidad de ser tenida en cuenta junto al miedo al compromiso) conforman las características fundamentales de estas mujeres:

1. Dependencia emocional. Tienen una necesidad imperiosa de “colgarse de alguien”. Para conseguirlo recurren a:

2. Un impulso irrefrenable de llamar la atención. Si no lo consiguen, vendrán las tan temidas pataletas. Dependiendo del entorno en que se muevan, llamarán la atención de determinada manera: pueden ser las más religiosas o puritanas, en un determinado medio, o hipersexuales y amorales en otro. Lo que haga falta para conseguir la aceptación.

3. Su primer arma siempre es la complacencia. Intentan dar todo lo que suponen que lo demás quieren. Sólo si no lo consiguen complaciendo echarán mano del chantaje e incluso la violencia. Con los hombres son seductoras y exhibicionistas, con las mujeres, sufridoras y teatrales.

4. Percepción interesada: sólo ven lo que quieren o les interesa ver. No hacen introspección, odian mirarse a sí mismas. Actúan para atraer la atención y retenerla. Son actrices que hacen el papel que necesitan en cada momento, pero sólo son actrices, detrás del personaje no hay nada más. Esto nos lleva a otra característica:

5. Paradojas contínuas. De un gran y salvaje apego pueden pasar al más despiadado odio en la ruptura. De aparentar ser una mujer hipersexuada a ser frígida en la cama. Pero no hay una elaboración consciente. Para ella el universo es tal y como lo percibe en un momento dado y en su estado de ánimo actual. Lo que hoy es blanco, mañana es negro con la misma certeza.

6. Relación de pareja muy difícil, imposible de comprender por el compañero. Hay una necesidad enfermiza de ser amada, pero la supuesta necesidad de dotar de seguridad a la relación se ve continuamente sorprendida por una necesidad paradójica de poner a prueba continuamente esa relación. Recelan continuamente de la sinceridad del sentimiento del otro e incluso necesitan demostrar su hipocresía. Imploran y suplican depender del amor del compañero y a la vez verifican que a ese amor le falta alguna cualidad esencial. Pasan del “no puedo vivir sin ti” al “tu amor no es bueno”. Del amor más teatral al odio más vengativo. Divorciarse de una mujer histérica puede llegar a ser terrible. Muchas de las falsas denuncias de malos tratos y de los “raptos legales” de hijos proceden de mujeres así.

7. Toda histérica es inmadura. La madurez es el antídoto perfecto contra la histeria. Los adultos no pueden dedicarse a fantasías y anhelos de adolescentes sin llegar a ser progresivamente inaceptables a medida que la edad avanza.

8. Sufren más que nadie y llevan este sufrimiento más como un orgullo que como un dolor. Una madre que no sufra con sus hijos no es buena madre. No existe una mujer que no le haga sufrir su marido.

9. Suelen buscar un cierto tipo de hombre: maternales. Están siempre a su disposición, siempre la comprenden. Son fácilmente manipulables y se convierten en los voceadores de su dolor.

En resumen: cásese con una histérica y no se aburrirá jamás.

El niño rey:http://adictoalagente.blogspot.mx/2009/02/el-nino-rey.html

Fuente:http://adictoalagente.blogspot.mx/2009/02/personalidad-histerica.html

La disculpa neurótica

No pidas perdón si no vas a cambiar

Sólo hay algo peor que agredir verbal o físicamente a un niño: hacerlo a menudo. Y sólo hay algo peor que agredirlo con frecuencia: disculparnos continuamente por ello. Contra la apariencia de humildad y ánimo reparador y conciliador por parte de los adultos, las disculpas rutinarias, lejos de minimizar las heridas infantiles, sólo ayudan a agravarlas. ¿Por qué?

Los niños no quieren disculpas, sino seguridad. Amor. Su misión no es perdonar a los adultos, sino ser amados por éstos. Etcétera. Por tanto, si nuestros errores son muy ocasionales, pedirles disculpas tiene todo el sentido, ya que así les demostramos que admitimos nuestra equivocación, que nos duele el daño que les hemos causado, que deseamos repararlo, que seguimos amándolos, etc. Pero si nuestros fallos, nacidos directamente de nuestra neurosis, se repiten continuamente sin solucionarse jamás, entonces nuestras disculpas tienen un valor muy distinto. Forman parte de nuestra neurosis y son, por ello, claramente tóxicas para los niños.

Los mosquitos, al picar, inyectan un anestésico que impide a sus víctimas defenderse apropiadamente. Igualmente, la disculpa crónica sin soluciones, nacida no tanto del amor cuanto de los sentimientos de culpa del adulto, confunde y desarticula la capacidad de respuesta del niño de varias maneras. Por ejemplo:

En consecuencia, las disculpas inútiles de las madres y padres neuróticos van enseñando a sus hijos que:

Así, una vez más y como cabía sospechar, pedir perdón en vano -lo mismo que querer perdonar compulsivamente- es un síntoma más de la neurosis individual y social. Otra faceta del Cuarto Mandamiento. Un arma más de dominio y encubrimiento de las infinitas violencias cotidianas que se perpetran contra los niños -pero también entre adultos- en los millones de hogares.

Por JOSÉ LUIS CANO GIL

Fuente:http://www.psicodinamicajlc.com/_blog/pivot/entry.php?id=355#.VNJOrtLF_Ic

Sólo hay algo peor que agredir verbal o físicamente a un niño: hacerlo a menudo. Y sólo hay algo peor que agredirlo con frecuencia: disculparnos continuamente por ello. Contra la apariencia de humildad y ánimo reparador y conciliador por parte de los adultos, las disculpas rutinarias, lejos de minimizar las heridas infantiles, sólo ayudan a agravarlas. ¿Por qué?

Los niños no quieren disculpas, sino seguridad. Amor. Su misión no es perdonar a los adultos, sino ser amados por éstos. Etcétera. Por tanto, si nuestros errores son muy ocasionales, pedirles disculpas tiene todo el sentido, ya que así les demostramos que admitimos nuestra equivocación, que nos duele el daño que les hemos causado, que deseamos repararlo, que seguimos amándolos, etc. Pero si nuestros fallos, nacidos directamente de nuestra neurosis, se repiten continuamente sin solucionarse jamás, entonces nuestras disculpas tienen un valor muy distinto. Forman parte de nuestra neurosis y son, por ello, claramente tóxicas para los niños.

Los mosquitos, al picar, inyectan un anestésico que impide a sus víctimas defenderse apropiadamente. Igualmente, la disculpa crónica sin soluciones, nacida no tanto del amor cuanto de los sentimientos de culpa del adulto, confunde y desarticula la capacidad de respuesta del niño de varias maneras. Por ejemplo:

- la disculpa intenta engañosamente "convencer" al niño de que es más amado de lo que realmente es (pues de otro modo no sería habitualmente agredido);

- inhibe (reprime) su legítima -y necesaria- respuesta de enfado, odio y resentimiento;

- le hace sentirse culpable por experimentar precisamente esas reacciones tan "injustas" frente a un agresor/a tan supuestamente "bueno" e "inocente";

- le desarrolla deseos antinaturales de "proteger" al adulto;

- le crea sentimientos de desconfianza, descrédito y rebeldía frente al adulto, ya que las palabras de éste nunca van acompañadas de hechos, de cambios, de mejoras reales.

En consecuencia, las disculpas inútiles de las madres y padres neuróticos van enseñando a sus hijos que:

- el amor es una vivencia dolorosa, frustrante y basada en "perdonar", es decir, en tragarse los errores ajenos en vez de protegerse/reaccionar adecuadamente frente a ellos;

- es mejor, pues, negar la realidad, sobrevalorar e idealizar a los padres;

- es mejor, con más motivo aún que cuando no hay disculpas parentales, desconectar de la propia soledad, de las verdades íntimas, de la dignidad, de la autoestima. Neurotizarse.

Así, una vez más y como cabía sospechar, pedir perdón en vano -lo mismo que querer perdonar compulsivamente- es un síntoma más de la neurosis individual y social. Otra faceta del Cuarto Mandamiento. Un arma más de dominio y encubrimiento de las infinitas violencias cotidianas que se perpetran contra los niños -pero también entre adultos- en los millones de hogares.

Por JOSÉ LUIS CANO GIL

Fuente:http://www.psicodinamicajlc.com/_blog/pivot/entry.php?id=355#.VNJOrtLF_Ic

martes, 3 de febrero de 2015

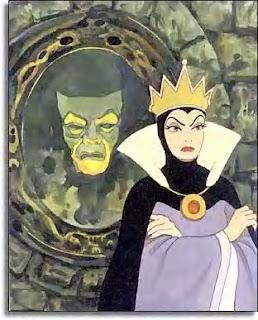

Blancanieves: el cuento ( Mobbing en el trabajo)

En mi opinión este cuento, a pesar de su aparente sencillez, contiene sin embargo todas las grandes claves del mobbing. Por ello aparece tal cual lo transcribo aquí en mi último libro MOBBING, EL ESTADO DE LA CUESTION. TODO LO QUE SIEMPRE QUISO SABER Y NADIE LE EXPLICÓ SOBRE EL ACOSO PSICOLOGICO EN EL TRABAJO, ED Gestión 2000, tercera entrega recién publicada en Mayo de 2008, que quiere recapitular todo lo que hemos investigado acerca del mobbing en el momento actual. El cuento de Blancanieves y los siete enanitos narra lo siguiente:

Erase una vez en un país muy lejano que vivía una bella princesita llamada Blancanieves, que tenía una madrastra, la reina, muy vanidosa.

La madrastra preguntaba a su espejo mágico y éste respondía:

- Tú eres, oh reina, la más hermosa de todas las mujeres.

Y fueron pasando los años. Un día la reina preguntó como siempre a su espejo mágico:

- ¿Quién es la más bella?

Pero esta vez el espejo contestó:

- La más bella es Blancanieves.

Entonces la reina, llena de ira y de envidia, ordenó a un cazador:

- Llévate a Blancanieves al bosque, mátala y como prueba de haber realizado mi encargo, tráeme en este cofre su corazón.

Pero cuando llegaron al bosque el cazador sintió lástima de la inocente joven y dejó que huyera, sustituyendo su corazón por el de un jabalí.

Blancanieves, al verse sola, sintió miedo y lloró. Llorando y andando pasó la noche, hasta que, al amanecer llegó a un claro en el bosque y descubrió allí una preciosa casita.

Entró sin dudarlo. Los muebles eran pequeñísimos y, sobre la mesa, había siete platitos y siete cubiertos diminutos. Subió a la alcoba, que estaba ocupada por siete camitas. La pobre Blancanieves, agotada tras caminar toda la noche por el bosque, juntó todas las camitas y al momento se quedó dormida.

Por la tarde llegaron los dueños de la casa: siete enanitos que trabajaban en unas minas y se admiraron al descubrir a Blancanieves.

Entonces ella les contó su triste historia. Los enanitos suplicaron a la niña que se quedase con ellos y Blancanieves aceptó, se quedó a vivir con ellos y todos estaban felices.

Mientras tanto, en el palacio, la reina volvió a preguntar al espejo:

- ¿Quién es ahora la más bella?

- Sigue siendo Blancanieves, que ahora vive en el bosque en la casa de los enanitos...

Furiosa y vengativa como era, la cruel madrastra se disfrazó de inocente viejecita y partió hacia la casita del bosque.

Blancanieves estaba sola, pues los enanitos estaban trabajando en la mina. La malvada reina ofreció a la niña una manzana envenenada y cuando Blancanieves dio el primer bocado, cayó desmayada.

Al volver, ya de noche, los enanitos a la casa, encontraron a Blancanieves tendida en el suelo, pálida y quieta, creyeron que había muerto y le construyeron una urna de cristal para que todos los animalitos del bosque pudieran despedirse de ella.

En ese momento apareció un príncipe a lomos de un brioso corcel y nada más contemplar a Blancanieves quedó prendado de ella. Quiso despedirse besándola y de repente, Blancanieves volvió a la vida, pues el beso de amor que le había dado el príncipe rompió el hechizo de la malvada reina.

Blancanieves se casó con el príncipe y expulsaron a la cruel reina y desde entonces todos vivieron felices.

Fin.

Hasta aquí el cuento.

Blancanieves frente a su madrastra: el mobbing del narcisista contra su víctima

Resulta admirable verificar como el cuento es capaz de relatar los antecedentes habituales de todas las situaciones de acoso. El antecedente de todo mobbing es paradójicamente una relación entre acosador y víctima neutral o incluso positiva. La pretensión de presentar el mobbing como la derivación final de un conflicto no es ni por mucho la de la mayoría de los casos. El carácter incausado del acoso despista enormemente a las víctimas y sitúa al que acosa en una perspectiva que le proporciona una ventaja estratégica esencial que luego explota decisivamente en el proceso de destrucción que inicia.

Esa situación previa neutral o aparentemente de ausencia de conflicto, sin embargo contiene un potencial de riesgo que el cuento desvela.

El cuento ofrece las características previas, no de las víctimas (que es donde no se pueden encontrar nunca; y por ello son vanos los intentos de buscar una especie de perfil previo de las víctimas) sino de la acosadora. La madrastra según nos informa el cuento es efectivamente una persona vanidosa.

Alguien que se mira constantemente en un espejo para saberse hermosa. Alguien que se compara. Por tanto no necesita solo sentirse hermosa sino la única que lo es en su entorno. Esta resulta ser una descripción casi técnica de lo que los psicólogos denominamos una personalidad narcisista. Lo que mi colega la psicoanalista francesa Marie France Hirigoyen denomina un “perverso narcisista.”

La madrastra no es más que una falsa madre. Alguien que en apariencia aprecia, pero en realidad no quiere en absoluto a Blancanieves. Su narcisismo muy pronto la va a situar en una posición de rivalidad respecto a Blancanieves. La envidia y los celos, elementos centrales en todos los procesos de acoso psicológico, convertirán a Blancanieves en objetivo o target del acoso. Se convierte a la víctima inocente de toda causa para serlo, en una rival a batir o en un obstáculo a eliminar para poder mantener la ficción básica de la que vive todo narcisista que se precie: la ficción de su carácter único e inigualable.

La persecución contra todas las Blancanieves de este mundo suele ser decretada desde el momento preciso en que estas restan, ( amenudo sin saberlo y menos aun pretenderlo) el protagonismo o el carácter único de las madrastras. Este proceso de indiferenciación de las víctimas respecto a sus agresores resulta esencial para entender el núcleo central de todos los procesos de acoso.

En la medida en que la víctima se acerca al status real o ficticio que el agresor pretende tener o mantener respecto a ella, esta comienza a ser percibida como amenazante.

En la vida real vivimos en una sociedad que técnicamente nos convierte a todos en potenciales narcisistas, esto es, en personas que reivindican y pretenden para si mismas en exclusiva un carácter único e inigualable como fuente de la satisfacción y del bienestar psicológico interno.

La falta de autoestima de la mayoría de niños, jóvenes y adultos es algo que va incluido en una programación social dominante que condena a todos desde pequeños a ingresar en el infierno de la comparación con los demás y al intento de que estos no nos igualen y aun menos nos superen. Una sociedad llena de personas tan individualistas como competitivas es el resultado de la rivalidad y de la exacerbación de la envidia propia del narcisismo compartido a escala universal.

A medida que el discípulo se acerca al maestro, la hijastra a la madrastra, el subordinado al jefe , la esposa al esposo, crece la indiferenciación y por lo tanto se incrementa la probabilidad de que se desencadene el proceso que va a convertir a los primeros en el blanco de la animadversión y del intento de eliminación de los segundos.

Obsérvese el modo genial con que el cuento de Blancanieves relata un proceso central en el desencadenamiento de todo mobbing contra alguien: el sufrimiento psíquico de un narcisista que procede de la sistemática comparación con todos cuantos otros individuos pululan a su alrededor.

La madrastra que se mira en su espejo mágico busca en los demás el espejo que requiere para que le devuelva una imagen inmejorable que pretende reflejar para cubrir y compensar exteriormente su baja autoestima.

Es así como se manifiestan ante el mundo entero como hipersensibles a toda crítica, a todo cuestionamiento por parte de quienes los rodean. Como todos los narcisistas busca la adulación, el peloteo, la coba fina... Pero cuanto más halagos reciben peor se sienten pues no llegan jamás a compensar la fuente de su malestar que no es sino los sentimientos profundos de inadecuación que les corroen por dentro.

Algo que las víctimas de mobbing perciben una y otra vez como un rasgo o característica central de sus acosadores es que estos se hallan continuamente pendientes del espejo social, de quedar bien, especialmente ante los superiores, de epatar a los demás, de obnubilarlos con sus palabras o la falsa seguridad que proyectan. Todo con tal que se les devuelva la ración cotidiana de droga que reclaman sus pobres yoes disminuidos.

La crisis típica que desencadena el proceso victimario se precipita tanto en el cuento como en la realidad de los casos de mobbing en el preciso momento en que la madrastra (el acosador) cae en la cuenta de que hay alguien cerca que le puede hacer sombra. Es decir alguien que ha crecido, ha hecho las cosas bien, ha sido felicitado, ha obtenido un buen resultado... Alguien cuya mera presencia (simplemente el estar ahi, ser quien es, ser como es) le garantiza un rosario sin fin de miseria emocional.

Blancanieves como víctima: no es lo que haces, es lo que eres

Es un hecho que despista enormemente a las víctimas constatar que no es lo que hacen o lo que han hecho en su trabajo (siempre mal por cierto) sino el hecho de “ser como son” lo que desencadena las iras del acosador. Un perfil habitualmente favorecedor en forma de éxito personal o profesional de la víctima suele llevar a esta a no comprender nada de lo que le ocurre. Creyendo y esperando el premio o las buenas consecuencias por lo que han conseguido alcanzar o lograr, a las víctimas se les proporciona a cambio uno de los más terribles castigos que se puede ofrecer a las víctimas (el mobbing).

Es precisamente lo que de positivo tiene la víctima lo que va a convertirla en amenazante. No en abstracto sino para toda aquella madrastra cuyo narcisismo le hace vivir ese factor positivo como amenazante por ser fuente de un malestar interno. La madrastra (el acosador narcisista) se adelanta al detectar y percibir muy rápidamente el carácter favorecedor que amenaza un Yo muy frágilmente construido sobre la ficción del espejo siempre quebradizo que es la opinión de los demás.

Esa amenaza para el acosador se materializa en un profundo y pervasivo sentimiento de envidia que siente respecto a su víctima. El origen de todo el proceso radica en la respuesta de la madrastra ante la mala noticia que le proporciona el espejo social: “ya no eres la más hermosa. Lo es Blancanieves ”.

Esto explica que con el tiempo en torno a los acosadores se repitan los casos con diferentes víctimas y en diferentes épocas (los que yo he denominado en mis libros cadáveres en el armario).

Blancanieves y la técnica preferida de los acosadores: arrancar el corazón

El arquetipo de toda envidia se encuentra en la etimología de la misma palabra . ENVIDIA, de “ in vidia”, del latín “In Videre”: no ver.

El hecho de que alrededor de las madrastras de nuestro mundo laboral existan siempre algunas blancanieves de turno, es una mala noticia para las primeras pues desencadena profundos sentimientos de envidia.

Para eliminar los sentimientos de malestar, será necesario eliminar a la persona que presenta las características favorecedoras, muy especialmente si coinciden con las que son una carencia flagrante y evidente en la madrastra. Ello se hará mediante la tecnología limpia y que no parece lo que en realidad es del mobbing. No debe parecer que quien acosa lo hace motivado por los celos, la rivalidad o la envidia.

Todo deberá hacerse con apariencia de algo moral y éticamente aceptable. Se requerirá una técnica específica que se mantenga oculta a los ojos incluso de quienes participan en ella activamente y en plena buena fe, pensando que hacen algo racional o correcto desde el punto de vista de la ética.

El cuento establece una diferenciación muy clara entre el rol del instigador (madrastra) y el rol de quien frecuentemente ejecuta las acciones de castigo ordenadas o sugeridas por este, es decir el que finalmente acosa o maltrata (el cazador= el que caza a la víctima).

Este a veces no es más que un mandado que ni siquiera advierte el proceso de manipulación y de contagio en el que ha caído y se encuentra inmerso.

La técnica básica de todo proceso de acoso que consiste en maltratar, hostigar, castigar, criticar, acusar viene muy bien reflejada en el resumen que hace el propio cuento: su objetivo es “Arrancarle el corazón a la víctima y ponerlo en un cofre” , es decir arrancarle su capacidad afectiva y emocional destruyéndola. Su capacidad de amar, disfrutar, pasarlo bien, es decir de su capacidad de felicidad. Eso es lo que principalmente molesta a los acosadores de sus víctimas. La exhibición ostentosa de una vida emocional sana, alegre y feliz de las víctimas recuerdan a los acosadores la propia y miserable vida emocional que arrastran.

La felicidad del otro es lo primero que busca arrancarle a su víctima quien acosa. Arrancarle el corazón a alguien es una inmejorable metáfora de lo que el proceso de acoso ocasiona en las víctimas. Llámese anhedonia, disminución de la autoestima, generación de inseguridad personal, embatamiento afectivo, disminución de la vida sexual y de pareja... Todos ellos son los efectos desgraciados del acoso psicologico en forma de destrucción psicológica y emocional.

Blancanieves y el psicoterror. De dónde viene la ayuda a las víctimas

Prosigue el cuento narrando los tres síntomas nucleares de ese daño en las víctimas cuando dice que : “Blancanieves, al verse sola, sintió miedo y lloró.” La tríada terrible de la soledad, el terror (psicoterror es otra de las denominaciones del mobbing) y la depresión o distimia (el llanto y la tristeza).

A continuación el cuento narra la expulsión y la salida de la víctima que va vagando sola y abandonada por el bosque. Paradójicamente nadie de la propia ciudad, el palacio o sus alrededores va a prestar ayuda a Blancanieves. Todo lo más, algunos como el cazador arrepentido simularán “que la matan” para no hacerlo en ultima instancia y burlar así a la madrastra.

Quienes ayudan a la víctima serán siempre, según el cuento, quienes se encuentran ya a su vez fuera del sistema, tan marginados o excluidos de este como la víctima, y tan apestados como ella a nivel social. Aquellos que se ven obligados a vivir en medio del bosque (con las fieras y las alimañas) debido al rechazo social que su “deformidad” y diferencia respecto los demás (enanos) suscita en los que son “normales”. Los enanitos del cuento representan en realidad la estigmatización, el rechazo y la exclusión que nos aguarda cuando seamos mayores, es decir una sociedad que está construida sobre los basamentos de la exclusión y la persecución de los desviantes. Los que ayudan a la víctima no son esos seres simpáticos y bonachones que nos hacen a todos gracia y que Disney ha sabido magistralmente camuflar presentadolos de forma políticamente correcta a los niños. Quienes son solidarios con Blancanieves van a ser los bufones, los que nos hacen reir, los objetos de nuestras burlas, de nuestros chistes, del público escarnio. Son aquellos seres deformes, que, apartados y abandonados por los demás, se han de dedicar a las profesiones que nadie quiere. Las profesiones que la sociedad asigna a los apestados y marginados sociales, representadas en el cuento por la minería, ( y no de joyas preciosas por cierto).

Dicho de otro modo, lo que el cuento nos traslada es la necesaria advertencia a las víctimas de que nadie espere en serio ayuda ante el mobbing desde dentro del propio sistema en que este se ha producido.

La huida (salida) de Blancanieves produce la única posibilidad de ayuda para la víctima. Una solidaridad que no puede proceder sino de otros chivos expiatorios como ella misma, que, al igual que ella, se encuentran en la periferia del sistema y de la estructura. Nadie que no sea otra víctima cono ella, será capaz de entender y comprender y por lo tanto acoger la verdad que Blancanieves representa: la verdad cruda e intolerable de la inocencia técnica de las víctimas.

El remobbing contra las víctimas

El cuento nos advierte del proceso continuado que garantiza el eterno retorno del proceso victimario contra Blancanieves u otras que representen el mismo potencial de amenenaza que ella en el entorno de los mismos acosadores. La madrastra vuelve una y otra vez a encontrar que las diferencias entre ella y las demás Blancanieves que existen en su entorno se van atenuando. Le lleva a ello su naricisimo.

La reina vuelve a preguntar al espejo:

“- ¿Quién es ahora la más bella?

- Sigue siendo Blancanieves, que ahora vive en el bosque en la casa de los enanitos...”

Por ello no se conforma tan solo con la salida de Blancanieves de su entorno. Es necesario eliminarla definitvamente de la circulación. De ahí que el remobbing o persecución ulterior, más allá de la propia salida de la víctima de la organización es un patrón constante en los casos de mobbing. No importa lo lejos que la víctima haya sido expulsada, esta sigue siendo allá donde se encuentre un potencial de amenaza para el hostigador. Es necesario acabar con ella como sea.

Lo que el cuento describe a continuación es la receta milagrosa que opera el daño más oculto e invisible en el mobbing. Algo que le llevó a Heinz Leymann, padre fundador y pionero de la investigación y divulgación del mobbing a escala mundial a afirmar que el el acoso psicológico constituye un verdadero asesinato silencioso que no deja huella aparente y que debido a ello permite la impunidad a quien lo perpetra. El cuento explica el proceso técnico y típico de camuflaje del acosador que se presenta frecuentemente bajo el disfraz psicológico de alguien que nunca es: una persona aparentemente bondadosa, apacible, moralmente intachable, incluso interesado en hacer el bien a su víctima. Alguien a quien el cuento representa como una venerable e indefensa anciana.

El proceso de acoso reviste entonces la apariencia de un bien: una apetitosa manzana. La manzana que, desde la Biblia, representa en nuestra cultura occidental la culpabilidad. Una vez que la víctima muerde el anzuelo de la culpabilidad, dice el cuento cae paralizada. La parálisis típica ante el acoso procede del modo terrible en el que el que acosa bajo apariencia de buen hacer le lleva a su víctima a internalizar o introyectar la culpabilidad. Algo que necesita y le viene muy bien pues una víctima paralizada por la culpabilidad (como muerta dice el cuento de Blancanieves) es alguien al que resulta más fácil victimizar con muy poco riesgo de retaliación para el que acosa. Por ello ese empeño casi obsesivo en todos los maltratadores y en todas las formas de maltrato de imputarles a sus víctimas el ser la causa de los propios males que sufren. La culpabilidad, haciéndolas merecedoras del castigo y del acoso las vuelve inocuas para los maltratadores.

El estrés postraumático entre las víctimas: la manzana atravesada en la garganta.

El proceso psíquico correlativo del acoso ejecutado bajo apariencia de un bien para la víctima provoca en esta la aparición de un cuadro de Estrés Postraumático.También este moderno y todavía mal conocido síndrome que aqueja a las víctimas del mobbing aparece descrito magistralmente por la sabiduría popular derivada del cuento de Blancanieves.

Técnicamente hablando la mejor forma de explicar a alguien sin formación técnica en Psicología lo que es un Síndrome de Estrés Postraumático es un cúmulo de recuerdos de experiencias traumáticas que la víctima no ha podido encajar y que, atravesadas en la mente (como el trozo de manzana) producen todo tipo de interferencias y deja a las víctimas como muertas (los enanitos creyeron que había muerto).

El cuento finaliza dando la clave de cómo solamente la recuperación terapéutica en la esfera psíquica a través de la autoestima, representada por el beso del príncipe, es capaz de liberar a la víctima de esa especie de sueño en que le ha inmerso en encantamiento del mobbing.

Todos este cuento magistral ilustra como pocas cosas de una forma completa y sencilla la mayor parte de los procesos y fenómenos extraños que aparecen en torno a los casos de mobbing.

Al final del cuento, me viene una reflexión en torno a los centenares de víctimas de mobbing que he atendido en los últimos años.

De todas ellas, puede decirse la misma verdad técnica que el cuento revela. Y esa verdad es que todos ellos fueron víctimas de un proceso que pretendía convertirlos a todos en culpables y merecedores del castigo que recibían. Sin embargo, tal y como Leymann supo reconocer desde el principio, tal versión es mítica. La verdad que revela Blancanieves es que ella es inocente y que son culpables y responsables todos cuantos pretenden acallar la verdad incómoda y políticamente incorrecta que significa su belleza, honradez o intachabilidad. Tal es el valor moral del cuento que hemos analizado, frente al mito que a diario representan nuestras instituciones, tan bien pensantes de si mismas, como victimizadoras de sus chivos expiatorios.

sábado, 31 de enero de 2015

Codependencia, Dependencia e Independencia

Codependencia

La codependencia es una condición psicológica en la cual alguien manifiesta una excesiva, y a menudo inapropiada, preocupación por las dificultades de alguien más o un grupo de personas.

El codependiente suele olvidarse de sí mismo para centrarse en los problemas del otro (su pareja, un familiar, un amigo, etc), es por eso que es muy común que se relacione con gente "problemática", justamente para poder rescatarla y crear de este modo un lazo que los una. Así es como el codependiente, al preocuparse por el otro, olvida sus propias necesidades y cuando la otra persona no responde como el codependiente espera, éste se frustra, se deprime e intenta controlarlo aún más. Con su constante ayuda, el codependiente busca generar, en el otro, la necesidad de su presencia, y al sentirse necesitado cree que de este modo nunca lo van a abandonar.

Es muy común que en una relación, el codependiente no pueda poner límites y sencillamente todo lo perdone, a pesar de que la otra persona llegue a herirlo de manera deliberada, esto es simplemente porque el codependiente confunde la "obsesión" y "adicción" que siente por el otro con un inmenso amor que todo lo puede. Por ende, el codependiente es incapaz de alejarse por sí mismo de una relación enfermiza, por más insana que ésta sea, y es muy común que lleguen a pensar que más allá de esa persona se acaba el mundo, hasta que reconocen su condición psicológica y el codependiente decide hacer algo para cambiar la manera en que vive y así, terminar con la codependencia o no volver a generar su codependencia en otras personas o en futuras relaciones.

Descripción

La codependencia consiste en estar total o casi totalmente centrados en una persona, un lugar o en algo fuera de nosotros mismos. La codependencia se caracteriza por una negación inconsciente de nuestras emociones. La negación es una respuesta humana natural a situaciones a las que no podemos hacer frente o que no podemos permitirnos sentir. Generalmente se origina en la niñez (pero puede aparecer a cualquier edad), dentro de un ambiente familiar (o grupal) no sano. Es nuestra forma de protegernos.

Es un proceso inconsciente necesario para la supervivencia en determinadas circunstancias.

Un codependiente debe superar esta enfermedad psicológica para poder ser libre de elegir con quien relacionarse y, más aún, poner límites.

Tales conductas, (las de concentrarse en una persona o lugar fuera de nosotros) que bien pueden aminorar el conflicto y facilitar las tensiones dentro de la familia (o grupo) en el corto plazo, son contraproducentes a largo plazo, dado que, en este caso, el codependiente está realmente apoyando (“facilitando”) el comportamiento adictivo de la persona de la cual es codependiente (p. ej esposo alcohólico).

La codependencia también puede ser un conjunto de conductas de inadaptación, compulsión, aprendidas por los miembros de una familia (o grupo) a fin de sobrevivir en un ambiente que experimenta una gran tensión y pena emocional causada, por ejemplo, por el alcoholismo u otra adicción de un miembro de la familia, abuso sexual o de otro tipo de adicción o una enfermedad crónica de un familiar, o fuerzas externas a la familia, como la pobreza. También existen cuadros de codependencia en situaciones no extremas.

Algunos síntomas de la codependencia son: conducta controladora, desconfianza, perfeccionismo, evitar hablar de los sentimientos, problemas de intimidad, comportamiento protector, hipervigilancia o malestar físico debido a stress. A menudo la codependencia va acompañada por depresión, ya que el codependiente sucumbe ante sentimientos de frustración o tristeza extrema por su incapacidad de realizar cambios en la vida de la otra persona (o personas) y puede llegar también a producir ataques de pánico en quienes lo padecen.

Los individuos que sufren codependencia pueden buscar asistencia a través de varias terapias verbales, sin embargo pueden abandonarla cuando en el proceso descubren que los puede llevar a "dejar" al otro. puede recurrirse a terapia farmacológica para la depresión asociada. Además existen grupos para codependencia; algunos de estos son Codependientes anónimos (CoDA) y Al-Anon/Alateen o tambien un Grupo de 4° y 5° paso, los cuales están ambos basados en el modelo de 12 pasos creado por Alcohólicos Anónimos.

Se han escrito muchos libros sobre el tema de la Codependencia, incluyendo las obras de Melody Beattie, quien se ha vuelto uno de los portavoces de la industria de autoayuda para la codependencia. También es autora de Codependent No More entre otros muchos volúmenes. Sin embargo, cabe advertir que no todos los profesionales de la salud mental son de la misma opinión acerca de la co-dependencia o sus métodos normales de tratamiento. Katz & Liu, en The Codependency Conspiracy: How to Break the Recovery Habit and Take Charge of Your Life,establecen que la co-dependencia está sobre-diagnosticada, y que mucha gente que podría ser auxiliada con tratamientos de más corto plazo, en cambio se vuelven dependientes de programas de auto-ayuda a largo plazo.

Dependencia

La Dependencia personal es la incapacidad funcional para el desarrollo de actividades de la vida diaria y por requerir ayuda para su realización. Una persona dependiente es aquella que no puede valerse por sí misma y necesita asistencia.

Características de la dependencia personal

Para establecer la calificación de personas dependientes deben estar en una situación o grado lo suficientemente notable o elevado de discapacidad y disfuncionalidad como para necesitar al concurso, la intervención en forma de ayuda, auxilio, soporte y cuidado personal por terceros, bien de su familia o bien la la asistencia de servicios sociales. Hay diferentes grados y cualificaciones de la dependencia, así como diversos ámbitos en los que puede manifestarse (dependencia física, dependencia mental, dependencia psicológica, dependencia económica,dependencia social, dependencia cultural). Existen diversos grados y escalas de calificación de la dependencia.

Las personas dependientes se caracterizan por la perdida no la no adquisición de habilidades funcionales, que se definen como el conjunto de destrezas que se requieren para llevar una vida independiente y que poseen las personas que se desenvuelven por sí mismas en su entorno próximo.

El Consejo de Europa en el Libro Blanco de la Dependencia define dependencia como "la necesidad de ayuda o asistencia importante para las actividades de la vida cotidiana", o, más concretamente, como "un estado en el que se encuentran las personas que, por razones ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia o ayudas importantes a fin de realizar los actos corrientes de la vida diaria y, de modo particular, los referentes al cuidado personal".

Dependencia e independencia afectivas

En las relaciones humanas, el afecto es un factor esencial, ya que constituye el tono vital o la actitud general, bien de atracción o de repulsa, que mostramos hacia el prójimo.

Cuando el afecto que sentimos hacía otra persona está asociado con el agrado y el placer, hablamos de cariño, sentimiento que, en su grado superior, constituiría el amor.

El vínculo del cariño incita a adoptar una determinada conducta de acercamiento hacía la persona querida. Aparece una cierta necesidad de aproximación a través del seguimiento, llamada, búsqueda y apego. Tal necesidad se ve satisfecha cuando se está en compañía del ser querido y se disfruta de una comunicación recíproca.

Paralelamente aparece una conducta de mantenimiento, constituida sobre todo por actos de ternura y consideración que hacen perdurar el lazo afectivo.

En condiciones normales aprendemos a ser afectuosos desde la infancia, a través del cariño que recibimos de los padres, complementado con el de hermanos y demás familiares, así como del ejemplo que observamos entre los adultos. Cuando el ambiente familiar es favorable, la personalidad se desarrolla con una positiva actitud de cariño, afecto y confianza.

Para que una persona pueda establecer un vínculo afectivo auténtico con alguien, es necesario que posea una capacidad para la autoestima, para el cariño hacía sí mismo. Cuando tiene su medida justa se dice que posee el narcisismo normal. Los niños fomentan su autoestima cuando reciben cariño de sus protectores y hacen de ello una necesidad esencial. Las recompensas afectuosas y las amenazas con retirárselo ejercen una gran influencia en la educación infantil.

Con la madurez, la persona deriva gradualmente sus afectos y autoestima hacia otras posibilidades sustitutivas. Llega, así, a la independencia afectiva, pues sabe dosificar sus necesidades de ser querido y sus ansias de querer en la cantidad adecuada y precisa, acorde a las circunstancias. Sabe tolerar las frustraciones y renunciar a la gratificación cuando es necesario, sin desestabilizar su ánimo por ello.

Por el contrario, la persona afectivamente inmadura precisa en todo momento querer y ser querida. Es más frecuente lo segundo, ya que el inmaduro es débil, inseguro y deseoso de protección. Lo que es una necesidad natural puede transformarse en necesidad imperiosa y vital.

Aparece, entonces, la dependencia afectiva. Cuando una persona desarrolla su afectividad en el terreno de la dependencia, pierde su libertad. Es incapaz de disfrutar de su vida afectiva pues mantiene una angustia latente, y a veces manifiesta, por el miedo a perder el afecto de los demás. Puede llegar a ser ambiciosa y egoísta en el terreno del amor y el cariño, entorpeciendo de esta manera las relaciones interpersonales normales.

No es raro encontrar matrimonios y parejas de novios cuya relación amorosa se halla profundamente deteriorada por una dependencia afectiva poco sana. Lo que sería un intercambio libre de afecto, se transforma en ellos en una necesidad obsesiva, en una constante exigencia de cariño y atención que llega a «asfixiar» al compañero. Con frecuencia, en este tipo de relación, aparecen los celos como fruto de una inseguridad en sí mismo y falta de confianza en el otro.

El auténtico cariño debe estar libre de exigencias impositivas y fundamentado en el respeto al ser amado. Un afecto conseguido de manera forzada y carente de espontaneidad, ineludiblemente, tenderá a agotarse y correrá el peligro de transformarse en rechazo, al ser obligatorio.

Fuente:http://patriciaochoa.jimdo.com/codependencia-dependencia-e-independencia/

jueves, 29 de enero de 2015

Como dejar de ser un Neurótico

Como dijo Freud todos somos “neuróticos”, es decir todos tenemos algún grado de incapacidad para que nos dure mucho la felicidad, alguna forma de incapacidad para disfrutar plenamente de las maravillas que el hecho de estar vivos nos ofrece. Nos hemos hecho especialistas en estar siempre preocupados o super preocupado por algo hasta el punto que, si un día estas tranquilo y relajado, parece que te falta algo o que estás haciendo algo malo. Somos expertos en complicarnos la vida y algunos más que otros, también en maltratar su cuerpo con excesos de comida, bebida u otras sustancias, etc. He aquí algunas directrices para tratar de salir de aquí:

1.- Sea lo que sea lo que haya que hacer, has de hacerlo tú sólo. Te pueden ayudar determinadas personas, actividades, conocimientos, incluso medicamentos, pero eso, ayudar, el resto has de ponerlo tú si quieres lograr un cambio definitivo y estable para mejor.

Muchos de nuestros procesos mentales así como muchos de nuestros actos se han convertido en hábitos por repetición y por ello la tarea de poner voluntad en repetir algo distinto hasta que acabe siendo un hábito más productivo que sustituya al anterior, es algo que nadie puede hacer por ti. Y los cambios aunque alguna vez “caen del cielo” es mucho más probable conseguirlo actuando tú, que esperando una solución externa a ti. Evidentemente necesitarás un motivo y ganas antes de nada.

2.- Has de hacerte responsable de ti mismo completamente. Ser consciente de que eres el único responsable de tus actos, de tus pensamientos, de tus éxitos y de tus fracasos. Proponerte que se acabó echar la culpa de tus problemas a la sociedad, a tu jefe, a tu infancia, a la educación, a tus amigos, pareja, familia, al destino, a tu mala salud, etc. No. Trata de ser lo suficientemente valiente para dejar de acusar a los demás, dejar de enfocarte en causas que están fuera de ti y de tu control y trata de empezar a entender que tú eres el que ejecuta tus acciones y por ello eres el responsable de sus consecuencias. Para empezar a coger las riendas de tu vida reconoce que eres el que decide que palabras dices y el responsable de sus efectos, el que decide que hacer o dejar de hacer, que aprender o no aprender, en quien apoyarte o confiar, y por supuesto el responsable único de todas las consecuencias que cada uno de tus movimientos por pequeños que sean, conllevan. Está claro que es más cómodo poner la responsabilidad de tus problemas en algo externo a ti, pero esto es un callejón sin salida. En realidad esta auto-responsabilidad absoluta y completa es la base de tu libertad, eres más libre en la medida que eres más responsable de tu vida. Será normal que te equivoques bastantes veces y asumas esas consecuencias pues será muy beneficioso en tu aprendizaje continuado.

3.- Comprende y graba bien en tu inconsciente que no pasa nada si te equivocas. Bueno claro que pasa, que da rabia, fastidia tenerlo que repetir, no quedar genial, etc. pero no pasa nada importante. No hay nada malo en equivocarse, es un proceso natural del ser humano, pues sino serías más perfecto que una máquina, aunque también ellas fallan, tendrías que ser un dios como mínimo para no fallar jamás. Hay errores más o menos agobiantes, pero te responsabilizas de ellos hasta sus últimas consecuencias y ya está, no dejan de ser errores, es de humanos equivocarse y normal. Se trata de que asumas que no has fracasado, que no eres un inútil, un ser inferior, y en realidad todo lo que sabes lo has ido aprendiendo a través de un proceso de ensayo-error que es el modelo natural de aprendizaje que te lleva al ensayo-acierto. Por cierto, también ese es el modelo experimental básico en la Ciencia. Es un juego, no un juicio final. Si te equivocaste de trabajo busca otro, de pareja pues te separas, si hiciste algo mal con tu hijo, vecino, amigo, padre, en cuanto te des cuenta lo aceptas y lo arreglas y si hace falta pedir perdón hazlo veras que a gusto te quedas. Sin tanto drama. Nos hemos vuelto excesivamente dramáticos.

Las cosas tienen la importancia que se las quiera dar. Todas estas cosas son lo más normal del mundo, pero no se sabe porque lo convertimos en algo vergonzoso y o imperdonable. ¿De verdad es tal el fracaso o tan grave o en realidad deberíamos hacer una fiesta para celebrar todo lo que hemos aprendido? Todo esto independientemente de la reacción de los demás, tú te haces cargo de ti mismo, nada más, y cada uno de lo suyo. Por cierto, si no te perdonan o te odian para siempre eso forma parte de ellos, de sus decisiones, criterios, aciertos o errores, broncas, pero a ti a partir de ahí, el asunto ya no te concierne. Eres falible y eficaz, libre de cambiar de opinión, de trabajo, de religión y de lo que quieras cuantas veces quieras. Lo haces para mejor, o eso crees en ese momento y es lo que cuenta. Y si luego decides volver para atrás, pues vuelves, sabiendo que nunca has perdido el tiempo, pues necesitabas ese ir adelante y atrás para aprender o entender algo.

4.- Se muy consciente de que la verdad es que nadie va a juzgarte. Si tú eres en este mundo el mayor especialista en ti mismo, el que más sabe de ti, es absolutamente absurdo pensar que cualquier otro ser humano que no seas tú esté capacitado para juzgarte. Tendría que ser un ser superior a todos los demás humanos, en todos los aspectos para poder ser juez de alguien, y me parece que alguien así no existe. Que lo hagan, que la gente te juzgue, opine sobre ti, te condene, te idolatre, es otra historia, cada uno puede hacer lo que quiera, pero el hecho es que en realidad su juicio no tiene absolutamente ningún valor de ningún tipo, es solo una opinión particular, un concepto personal. No es nada importante ni definitivo en tu vida, ni puede tener peso alguno sobre tus decisiones y tus actos, a no ser que tú decidas dárselo considerando que tu vida debe ser regida por lo que los otros te digan, por supuesto que puedes hacerlo así si lo deseas y si tan poco confías en ti y tanto en los demás no pasa nada, sigue siendo tu decisión, pero ya sabes, habrás de responsabilizarte de ella, y si sale mal, el responsable sigues siendo tú que elegiste fiarte, obedecer o dejarte llevar, recuerda que es inútil que trates de culpar a nadie, decidieron por ti sin obligarte, fuiste tú el que les dejaste, el que tomaste la decisión de seguir su criterio y no el tuyo.

Tú eres tu único juez, solo tú sabes qué y por qué has hecho lo hecho y si no te gusta lo arreglas y lo cambias, y si sí te gusta, independientemente de que tengas a todos en tu contra, pues tú verás. Cuando Copérnico dijo que la tierra era redonda y no plana, fue el ser más odiado del planeta, pero ni siquiera un gran número de personas en tu contra ha de ser el argumento que te haga cambiar tu opinión. Si alguien te juzga es ese alguien quien tiene un problema: el de meterse donde no le llaman, o el de creerse más que los demás, o el de creer que su opinión le importa a alguien o el de buscarse ese tipo de distracciones para no mirarse a sí mismo. Lo que deberían hacer esas personas es mirarse el ombligo (así mismo), pero no eres tú quien ha de hacérselo ver, tu bastante tienes con lo tuyo como para ir por ahí dando lecciones no pedidas, tendrán que aprenderlo por sí mismos, así funciona.

Te juzguen para bien o para mal, todo sigue igual, solo tú tienes el poder de hacerles caso. Ya está. Eso es todo. Te han juzgado pues están muy convencidos de que es su obligación y su derecho. ¿Y? ¿Piensas vivir agobiado pensando en esos poderosos seres juiciosos y sus juiciosos juicios? Aprendiste a preocuparte en exceso con este asunto de la opinión de los demás y ahora tú puedes, si así lo deseas, situarlo en su valor real para tu vida: cero. Si tus compañeros creen que eres bobo, tu pareja te subestima, o tu padre no te valora, etc. recuerda que es su problema, su criterio, su responsabilidad. Y la tuya es darle al asunto la importancia que tu decidas pues ninguna otra es real para ti. Puedes también utilizarlo como autocrítica constructiva, para tomar nota de datos objetivos sobre ti que quizás te cuesta ver, pero para bien, nunca para fustigarte, para retarte a ti mismo y tratar de mejorarte y superarte porque a ti te apetece hacerlo.

Si decides que ellos tienen razón, que eres lo peor y que esto es el fin del mundo y motivo para limpiar tú eterna desdicha por tus carencias y defectos, así será, no pasa nada, vivirás sufriente porque tú quieres. Si decides que sería precioso que la gente te viera de otra manera pero que esto es lo que hay, y que vas a soltar la piedra en vez de llevarla para siempre en la mochila, así será. En cualquier caso es tu decisión, y por el hecho de ser tuya, personal, está bien. Nadie puede obligarte a estar mejor si tú no quieres, pueden desearlo pero no tienen derecho a imponerte tampoco el bienestar. En realidad nadie te va a juzgar, que lo hagan continuamente es irreal para ti y si decides que no te va a afectar, será sólo un concepto, una idea, se la llevará el viento. Ya que tú eres tu único juez, júzgate con calma y magnanimidad, arregla lo que esté mal, felicítate por lo que esté bien y sigue siendo el aprendiz de sabio que en realidad eres. Déjate ya de culpas, durezas y castigos. Ya no estamos en la Edad Media. Si consigues ir controlando el miedo al rechazo por tus errores cometidos y que seguirás cometiendo mientras vivas pues así es tu condición de humano, tus auto-juicios serán tu guía serena, genial y genuina y tus errores tus mejores maestros.

5.- Se consciente que no tienes nada que demostrar a nadie. Excepto a ti mismo. ¿Te imaginas que agobio que siendo ya mayor descubras que has estado toda tu vida haciendo algo que no quieres solo por demostrarle a alguien que eras capaz de hacerlo? Es tu vida, es sólo una, haz lo que quieras y verás cómo sin saber cómo lo hiciste, todo habrá salido bien, habrá algunos más orgullosos de ti de lo que jamás imaginaste, y todo por haber vivido con autenticidad y valentía respecto a ti mismo y a lo que entendiste que tu vida debía ser y no para encontrar desesperadamente aprobación y apoyo.

6.- No des a nadie más poder sobre tu vida y tus decisiones que el que te das a ti mismo. Acostúmbrate a confiar en ti más que en nadie, por muy superior en edad, conocimientos o experiencias que sean los demás, a la hora de tomar las decisiones. Puedes dejarte aconsejar, informar, animar o lo contrario, pero después, estás solo contigo mismo. Recuerda que solo tú sabes lo que deseas y lo que necesitas en cada momento, y que eres el que más probabilidades tiene de acertar. Procura observar que no haya nadie en tu vida en quien descansa tu felicidad, tu sensación de estar completo, que no hayas puesto en nadie tu paz y tu poder más que en ti mismo. Si consigues ir dando cada vez menos importancia al dolor que se siente cuando las personas en las que te solías apoyar ya no son tu clon, y ya no coinciden contigo en todo, asumiendo que si ocurriera así seríais una sola persona y no dos, irás siendo cada vez más fuerte. Ese dolor es momentáneo, esa sensación de vacío es necesaria. Si asumieras todos sus consejos acabarías viviendo su vida y no la tuya. Si te faltara esa persona tu vida dejaría de tener sentido. A veces más que amor, este poner a alguien por delante de tu propia vida, no es más que una forma de cobardía para no hacerte cargo al cien por cien de ti mismo. Recuerda que has de responsabilizarte de todos y cada uno de los errores que cometas y que saberlo te ayuda a estar alerta para cometer los menos o menos gordos posibles.

7.- Salte del modelo de competencia. Este modelo que inicialmente se implantó a nivel empresarial, saltó luego sin que se sepa muy bien cómo, a formar parte de todos los ámbitos de la vida y ahora nos tiene condicionados a muchos niveles haciéndonos vivir pendientes de los demás y en continuo proceso de comparación. Date cuenta de cómo a la sociedad se le ha ido de las manos y tú pagas la factura. Tus hijos han de sacar mejores notas en el colegio que otros para que tú te sientas bien, has de ser más delgado, bello y rico que los otros, más listo, tienes que tener casa, coche o las cosas que todo el mundo tiene y a ser posible mejores y esto se ha convertido en la ley social que si no logras te hará sentir inferior. Los muy competitivos lo logran pero a base de no vivir y los no competitivos ni lo intentan sintiéndose fracasados por antelación. El caso es que ganar en todas las áreas de la vida es absolutamente irrealizable y es la base de una gran cantidad de malestar psicológico individual. Siempre habrá niños más listos que los tuyos, gente más guapa y más rica que tú y si te pasas el día comparándote, has encontrado la perfecta manera de ser un desgraciado perdedor.

La comparación que solemos practicar es siempre la de compararnos con los que están mejor pues si te fijas nunca te comparas con el de abajo pues eso no tiene sentido. A sufrir pues. Además nunca llegarás, ya que por mucho que mejores siempre habrá alguien mejor. Tiene su parte de muy absurdo pues si cada uno es diferente, si cada persona es un ser humano único e irrepetible que jamás hasta ahora ha existido ni volverá a existir sobre la faz de esta tierra, solo se podría comparar consigo mismo. De otra manera siempre estarás comparando sandias con melones. Salte. Si te comparas hazlo con ambos extremos, para ser consciente que estás mejor que unos y peor que otros, así el proceso de la comparación sería un poquito menos absurdo. La competencia, lo suyo es hacerlo con uno mismo. Ser consciente de tus fortalezas y no parar de desarrollarlas, y ser consciente de tus puntos flacos y tratar de irlos mejorando. Ahí sí que puedes llegar lejos. Y nunca pierdes. Buena motivación. En realidad, las personas que han triunfado, las empresas que se han hecho millonarias, lo han hecho por sus diferencias, por hacer algo distinto y original, no por borreguear, ni por auto-deprimirse y auto-flagelarse. Han explotado sus diferencias, su individualidad. Compite solamente contigo mismo, disfruta de tus fortalezas y mejora tus debilidades. Reconoce tu individualidad e irrepetibilidad y explota tus diferencias. Observa y corta en cada ocasión en que los pilles, todos los procesos de este calibre que salen de tu mente ante determinadas situaciones y que te acaban llevando a la desmotivación y la desilusión

Se feliz con lo que tienes mientras obtienes lo que quieres.

Fuente:http://alex-psicoclinica.blogspot.mx/2013/10/como-dejar-de-ser-un-neurotico.html?m=1

El Vinculo Codependiente en el Hombre

Al dar fuego a los hombres, Prometeo los libera definitivamente de la dependencia divina.

"La codependencia es una condición específica que se caracteriza por una preocupación y una dependencia excesivas (emocional, social y a veces física), de una persona, lugar u objeto. Eventualmente el depender tanto de otra persona se convierte en una condición patológica que afecta al codependiente en sus relaciones con todas las demás personas”.

Amar en exceso es peligroso. No sólo es perjudicial para la persona que ama sino también para el que está siendo amado. Al igual que una droga, esta adicción elimina la capacidad de elección y la propia identidad. Por adicción se entiende algo compulsivo (que no se puede detener) y narcotizante (que no responde a la razón). Pero, como vemos en estos casos, no siempre la adicción requiere de una sustancia, puede ser de conductas también. Si bien es cierto, que el uso del término de codependencia o codependiente, se ha circunscrito al ámbito de las adicciones y más recientemente, a las dependencias relacionales dentro de las parejas, precisaría que: “el o la codependiente, es aquella persona que sufre de ansiedades, tristeza, enojo, confusión mental y trastornos psicosomáticos entre otros, debido a una fuerte dependencia emocional y vida conflictiva con el enfermo adicto. Ahora bien, el padecimiento se ha extendido ya que la codependencia abarca tanto a los que se relacionan con los que usan cualquier tipo de sustancia tóxica al organismo, como a los que se vinculan con personas que presentan algunas tendencias obsesiva-compulsivas al trabajo, al juego o a las compras, al sexo, ante la comida y que tienden a relacionarse con los “adictos” a las relaciones destructivas”.

Ahora bien, tendría que mencionar que tanto a nivel de los tratamientos individuales como en los grupales, la atención a los hombres es menor debido a que el malestar psicológico en los hombres no está valido por cuestiones socioculturales y de género, y justamente, cuando estos se presentan a consulta, sufren por lo general, en algunas de sus facetas de lo que se ha dado en llamar “codependencia”.

Según la literatura especializada sobresalen en las personas codependiente:

1.- La presencia de disturbios emocionales expresados en fragilidad yoica, dependencia emocional y sentimientos de ansiedad, enojo y tristeza.

2.- Daño narcisista reflejado en baja autoestima, sentimiento persistente de vacío, temor al abandono y fuerte necesidad de reconocimiento externo.

3.- Dificultades en las relaciones interpersonales por la dificultad en marcar límites, la aceptación de conductas destructivas y de maltrato físico y psicológico y por ser aferrados(as), celosos(as) y controladores(as).

Curiosamente, si tomamos en cuenta el párrafo anterior, a la consulta no llegan los hombres por fragilidad yoica, llegan por ser explosivos, distantes o egoístas con sus parejas. Ninguno osa tan fácilmente como es el caso de las mujeres, de padecer una baja autoestima, para nada, por el contrario, esgrimen desplantes de que todo marcha bien, poco sufren de vacíos emocionales ya que generalmente “se curan” la inseguridad y sus pesares a través de la prepotencia, la tendencias a la impulsividad, mediante la evasión con amigos, “el trabajo”, el alcohol y la sexualización de los vínculos. A donde voy con estas observaciones, a que no se diagnostica y/o se trata tan fácilmente en la consulta con hombres, y se requiere una mejor revisión para su dx de codependencia.

Son múltiples los autores que encuentran en el seno familiar disfuncional, los factores determinantes que predisponen el desarrollo de la conducta o personalidad codependiente.

Perfil del hombre codependiente: Cuenta en estas familias una niñez triste, enfermedad psicológica en los padres, fuertes y continuos traumas que incluyen abandono afectivo, separaciones múltiples, divorcio, maltrato físico, psicológico y abuso sexual en la familia, prácticas de crianza violentas y erráticas, problemas de uso de alcohol y drogas en sus miembros y familiares que ya padecen de y/o actúan los patrones codependiente. Asimismo frecuentemente hallamos padres violentos y distantes, madres abandonadoras y sometidas, hecho que hace que el niño(a) no tenga de donde “agarrarse” y/o nutrirse afectivamente. “se identifica en los dependientes mórbidos, datos clínicos en donde describe que estos están “compelidos a una total entrega”, poseen una intensa “ansia de encontrar unidad a través del fundirse con un compañero” y tienden a “perderse en el otro” (Horney). Aclarando que conductualmente estos impulsos tienden a caracterizar la parasitación, las relaciones simbióticas, la auto-destructividad y la necesidad de aprobación externa.

Horney teoriza que la dependencia mórbida se desarrolla en el niño como una defensa contra la influencia parental adversa que se expresa a través de la coerción, la impredecibilidad, la intimidación, actuaciones de dominación, sobreprotección y la indiferencia materna-paterna o ambas, condiciones estas que exacerban la inseguridad, el aislamiento y el miedo en el niño. Como resultado el niño sufre una pérdida en la habilidad para expresar sus deseos y la fortaleza interna para determinar su propia vida.

Por su parte Cermak ha planteado una relación entre codependencia y el desarrollo del narcisismo (de la autoestima). “la codependencia y el narcisismo surgen en la niñez temprana durante la fase simbiótica del desarrollo e impiden la progresión a la fase de separación-individuación. Ambos tipos de rasgos representan procesos de “espejeo” defectuosos: las personas narcisistas se relacionan buscando aspectos de ellos mismos en los otros. Los codependientes, también buscan relacionarse con otros para ser espejeados. En ese sentido el origen de la codependencia y el narcisismo involucran defectos en el espejeo, en este caso, por parte de los padres”.

Cuando se han vinculado con quienes se han posicionado en la filosofía de vida de que “el hombre es el proveedor”, indicio de que hombres “muy proveedores”, también pueden ser “muy codependientes”. Muchos hombres en la actualidad, presionados psicológica y socialmente por el ideal masculino de protección y bienestar familiar, se acostumbran y se convencen de que “ellos son los que dan”, cueste los que cueste (infartos al miocardio, trastornos gastrointestinales, insomnio, disfunciones sexuales, entre otras) y por ser “dependientes-activos” tienen dificultades para recibir y de invertir esta tendencia. Presentan una hepertolerancia al desgaste físico y emocional y tratando de ser “buenos”, son “adictos al trabajo”, son excelentes esposos, papás y extensivamente buenos hijos y hermanos, pero son adictos, son dependientes.

En el ámbito de la familia, los hombres codependiente suelen ser padres controladores y ver a sus hijos(as) como una extensión de ellos, por tanto se empecinan en querer decidir lo que es mejor para ellos(as) (que deben estudiar, como deben vestir, de quién se deben enamorar, con quién se deben relacionar). Como resultado de este tipo de crianza observamos posteriormente rebeldía adolescente, adultos inseguros y devaluados o coraje reprimido, el cual se puede manifestar en comportamientos auto destructivos, que muchas veces lleva a que el hijo(a) sea pasivo-dependiente, reedite patrones codependientes en su vida adulta o desarrolle un trastorno adictivo y codependiente, entre otros padecimientos psicológicos.

Por otro lado, debido a sus rasgos pasivos y devaluados, cuando un hijo(as) está “activo(a)” en la adicción, al padre codependientes se le complica diferenciar su función paterna, de actitudes codependientes, por lo que en ocasiones confunden el rol de apoyo psicológico necesario, con sobreprotección, o se previenen de no caer en codependencia, descuidando (evitando) sus funciones. Así están: “los que no meten la mano” y los que “se hacen de la vista gorda” ante las adicciones, delegando toda la responsabilidad de la crianza en la madre u otros parientes cercanos. Posteriormente, si la persona tiene mucho resentimiento debido a la sobreprotección de los padres, visualizará en su cónyuge a una persona que desea controlarlo, lo cual lo llevará a dificultades para la intimidad en la relación. Por otro lado, pueden apegarse también excesivamente a cualquier persona que les brinde amor, o lo que ellos piensan que puede ser el amor. Por otro lado, he visto personas irse al otro extremo, al no haber tenido amor llegan a temerle y viven la vida evitando involucrarse en relaciones sentimentales.

Ahora bien, esto sería lo sano. En la práctica, muchas madres no permiten crecer e independizarse emocionalmente a sus hijos, sino que, por sus propias y enormes carencias, cultivan una agobiante influencia sobre ellos, a los que se aferran desesperadamente. Entre estas madres, las más destructivas son las que, padeciendo severos trastornos neuróticos, o a veces incluso bordeando la psicosis, abusan psicoafectivamente de sus hijos o más comúnmente de alguno de ellos con todas las variantes del dominio, la sobreprotección, la manipulación, la invasión, las quejas sin fin, las insidias y comadreos familiares, la crítica, el desprecio, las agresiones verbales, el chantaje, la intimidación, la culpabilización, etc. Esto las convierte en verdaderas "vampiras" de sus hijos, a los que, como esas lianas selváticas que ahogan a los árboles, confunden, paralizan y debilitan sin remedio. Los hijos, por eso mismo, son extremadamente dependientes e incapaces de alejarse de estas madres tóxicas, a las que odian tan profundamente como, a la vez, se culpabilizan por ello. Tanto dolor, generalmente negado (reprimido), lo expresarán entonces mediante complejos síntomas neuróticos (ansiedades, depresiones, adicciones, trastornos alimentarios y de personalidad, autoagresiones). Y cuando este vínculo patológico, esta horrible simbiosis madre-hijo/a (que a menudo es confundida socialmente con un ejemplar "amor de madre" es máxima e insoportable ya desde la primera infancia, puede generar problemas psicóticos. El padre, en estos casos, suele asumir dos papeles básicos. O bien es una figura ciega, indiferente o pasiva ante los abusos de la madre (ya que, en realidad, él mismo es otra de sus víctimas). O bien es cómplice de tales abusos y forma una alianza destructiva con la mujer. En este segundo caso, los trastornos del hijo/a son, obviamente, mayores, pues no encuentra refugio emocional en ninguno de ambos progenitores.

Pasando al rubro de cómo se configura la infidelidad en los vínculos de pareja, pareciera que los hombres, desde sus historias de maltrato y abandono infantil, no están carentes de afecto, a ellos solo “les gana la hormona”, sin embargo, frecuentemente relacionado a sus búsquedas de intimidad con la primera mujer que se les ponga enfrente, observamos un mero aferramiento y un ego hambriento de afecto, como es el caso de las mujeres codependientes. Ya en el matrimonio, buscan una cónyuge critica o severa o adoptan el rol de perseguidor y demandante de atenciones y fidelidad. También pueden apegarse a parejas que le manifiesten y demuestren, casi incondicionalmente, admiración u aprobación o sea que, se da un encuentro de narcisismos maltrechos, por necesidad de resarcir autoestimas vulneradas. Ahora bien, las dificultades que tiene el hombre codependiente de intimidad, de poder comprometerse con la pareja y tener la fortaleza de consolidar un proyecto creativo adulto, se debe a que el ideal de mujer para un hombre que es codependiente, es una mujer rescatadora., cosa que hace que estos hombres se desilusiones rápidamente de sus parejas y regresen con su amantes, con sus mamás o se protejan del compromiso a través del “donjuanismo”.

En la clínica con las parejas evidenciamos igualmente en los vínculos codependientes, la presencia del imaginario “tú y yo somos uno”, con la negación y desconocimiento de la “ajenidad del otro”, “la diferencia” del cónyuge. La consecuente patología, es generadora de insatisfacción en las parejas, aun siendo estas funcionales en muchos aspectos, sumergiéndose estas en el reproche “porque el otro tiene vida privada”, gestándose vivencias de atrapamiento, miedo al estar solo y de empobrecimiento vincular debido a necesidades de sometimiento y control en uno y las vivencias del abuso, por parte del otro.

Desde esta perspectiva vincular actual, impera un “imaginario radical”, expresado en la necesidad de la pareja unida “hasta que la muerte los separe”, representada en la poesía, en los medios masivos de comunicación (novelas y revistas) y en la música romántica, donde los cantantes tocan con su estribillo lastimero los “huesos” de la codependencia en el hombre, en la cual ofrece un discurso y modelo que exalta la identificación, la idealización y la complementariedad. No hay espacio mental para el reconocimiento y menos para la aceptación y procesamiento de la diferencia y la ajenidad. De allí, las grandes ansiedades y dificultades para la terminación de estos vínculos o las conductas fallidas de control, búsqueda y/o expresión de amor a través de los celos.

En consulta, el vínculo codependiente patológico dificulta la toma de conciencia en los miembros de la pareja en cuanto al deterioro y el pronóstico pobre sobre su situación. Al explorar más detenidamente estas resistencias, a menudo se encuentra que buscan soluciones rápidas y cambios en el afuera; no se adhieren al tratamiento, ni siguen las indicaciones psicológicas, adoptando comúnmente actitudes de manipulación a través de cuadros psicosomático, en este grupo están los codependientes cardiacos-infartosos a la primera de cambio, los diabéticos-comatosos, débiles pero controladores y los nerviosos, pero obstinados y agresivos a fin de que no se aborde la simbiosis patológica (su codependencia), no se toquen las fallas expresadas en incomunicación, agresión física y verbal, actos de infidelidad, atentado a las normas familiares, pérdida de los límites y la autoridad, entre otros.